La Real Casa de Moneda de Segovia es uno de los edificios industriales más antiguos y mejor conservados de todo el mundo.

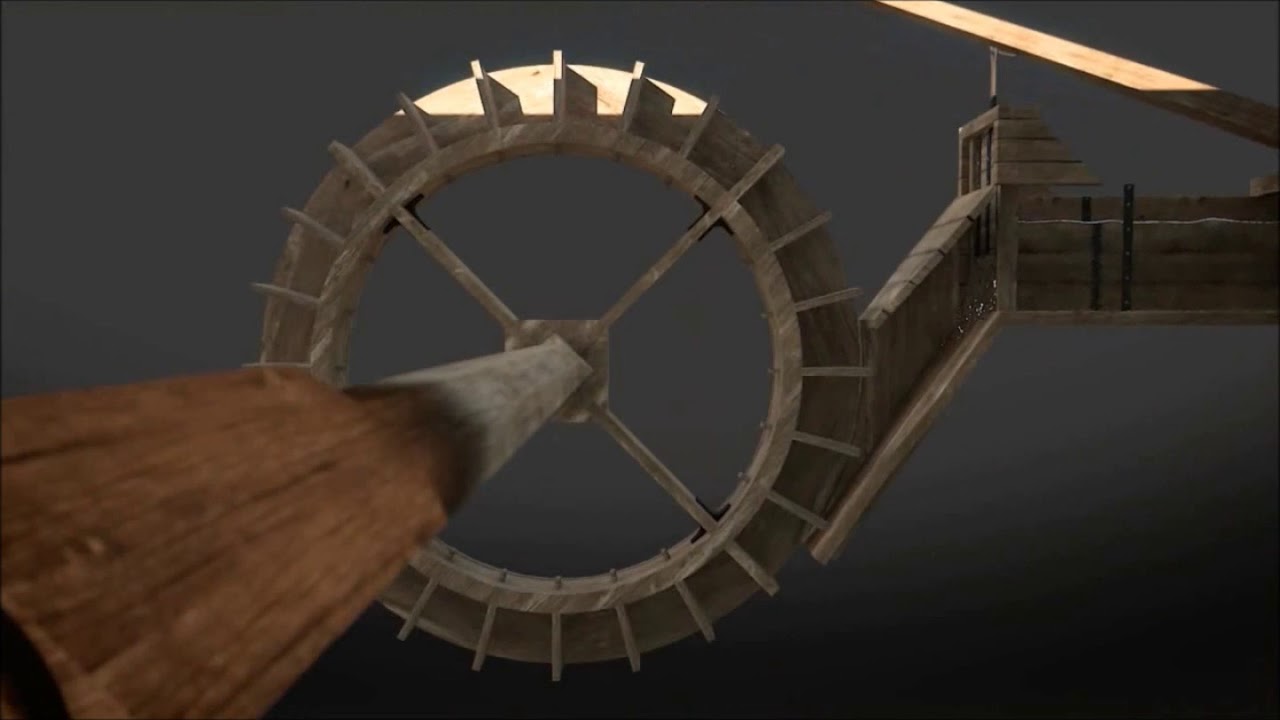

Por mandato del rey Felipe II, esta maravilla tecnológica fue construida en el siglo XVI y albergó una maquinaria puntera que se utilizó para acuñar las monedas más perfectas de todo el reino.

Hoy, el lugar se ha rehabilitado de forma magistral para acoger un museo que recoge esta historia y explica de forma didáctica y amena los distintos sistemas de acuñación empleados en esta Ceca a lo largo de los siglos.

En las salas del museo, se pueden conocer los oficios que se ejercían, la historia del dinero, se observan algunos ejemplos de monedas fabricadas con los diferentes sistemas y en la herrería se encuentran reconstruidas las máquinas e ingenios.

Te invitamos a descubrir el cuarto monumento de esta ciudad patrimonio de la humanidad, enclavado en un paraje de extraordinaria belleza, el Valle del Eresma.